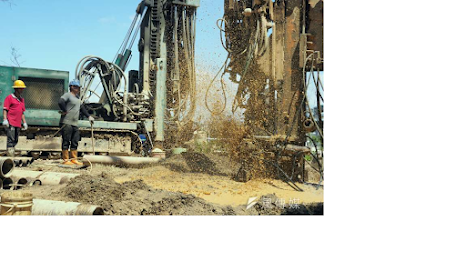

風險時代需要創新想法才能因應,圖為今年枯旱台中新建工地地下水,

發揮了臨門一腳的功能。

本文同時刊登於《風傳媒》

文‧朱淑娟2021.7.13

七月中,各地水庫逐漸回升,長達十個月的枯旱終得舒緩,但緊接著新的一年抗旱才正要開始。套用今天新冠肺炎疫情的「微解封」,現在的水情也可以視為一種「微解封」。然而受到氣候暖化影響,枯旱已成常態,水情隨時可能失衡翻轉,不得不慎。

拿疫情比枯旱,兩者還真有不少相似之處。其一、都是難以預料之事,就因為事事難料,就更要儲存許多機動備案。二、要建立包容的社會型態,以接納創新的想法,並鼓勵實踐的勇氣。三、要體認己身責任,做該做的事,協助整體的正向發展。