(註)本文為2020-2021百年大旱專題

文‧朱淑娟2023.6.2

台灣每年平均有3到5個侵襲颱風,也是一年中最重要的蓄水來源,但這個規律愈來愈不可靠,2020年夏天就連一個都沒有。加上秋、冬、隔年春雨都減少。即便2020年二期稻作、隔年一期稻作已休耕大半,還是爆發百年來最嚴重的枯旱。

回想起來,2020年5月22日那場梅雨,就讓水利署長賴建信有所警覺,「今年雨會不會下完了?夏天會不會沒颱風?」他會這麼想,是因為這幾年下雨型態已改變,雖然年度總雨量差不多,但下雨天數減少、雨勢更大,結果是缺水、積淹水機率增加。

直覺告訴他必須提前行動,於是那年抗旱提早兩個月從7月開始,每2周開會調配水源,水庫總量管制。之後只要有適合天氣,就做人工增雨,在豐水期做人工增雨,在過去也很少見。

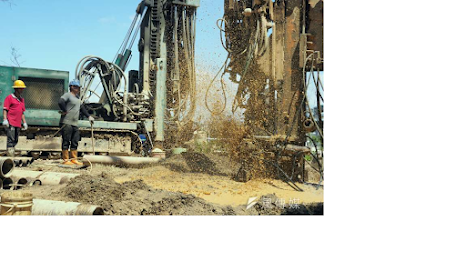

做這些事的用意就是提前節水,讓其他因應策略更有餘裕。隨著枯旱愈來愈明顯,區域調度、緊急海淡廠、工地地下水、鑿井、再生水、伏流水等方案陸續推出,總算讓史上最長枯旱、在歷經9個月後驚險過關。